Das Arbeitszeitgesetz

Die wichtigsten Informationen zum Arbeitszeitgesetz im Überblick

Die wichtigsten Informationen zum Arbeitszeitgesetz im Überblick

Das Arbeitszeitgesetz ist ein Schutzgesetz, das in erster Linie der Sicherheit aller Beschäftigten dient. Es stellt insbesondere den Schutz an Sonn- und Feiertagen sowie die allgemeine Gesundheitsfürsorge in den Mittelpunkt. Im Gesundheitssektor gelten dabei teils besondere Regelungen oder Ausnahmen. Diese können sich aus Tarifverträgen, internen Betriebsvereinbarungen oder kirchlichen Arbeitsrichtlinien ergeben und gelten individuell für Einrichtungen, in denen Menschen behandelt, gepflegt oder betreut werden.

Wichtig: Das Arbeitszeitgesetz enthält in der Regel keine Vorschriften zur Bezahlung der geleisteten Arbeitszeit – mit Ausnahme von Nachtarbeit.

Bitte stimmen Sie sich daher im Vorfeld oder spätestens zum Einsatzbeginn mit Ihrer Ansprechperson vor Ort ab. Erkundigen Sie sich gezielt, welche spezifischen Arbeitszeitregelungen für Sie gelten. Wie sind Pausen und Ablösungen organisiert? Gibt es einen klaren Ablauf auf der Station oder in der Abteilung, an dem Sie sich orientieren können? Welche weiteren Regelungen zum Thema Arbeitszeit müssen beachtet werden? Eine Übersicht der zentralen Aspekte aus dem Arbeitszeitgesetz finden Sie im Anschluss.

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Arbeitszeit ist den Einsatzbetrieben ein großes Anliegen – zum Schutz Ihrer Gesundheit und zur Sicherheit der Patientinnen und Patienten.

Detaillierte Informationen zum Arbeitszeitgesetz finden Sie auf den entsprechenden öffentlichen Portalen, zum Beispiel hierÖffnet in neuem Tab.

Nach § 2 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) umfasst die Arbeitszeit den Zeitraum vom Arbeitsbeginn bis zum Arbeitsende – Pausen ausgenommen. Jede Zeitspanne, in der Sie tatsächlich zur Arbeit eingesetzt werden, gilt als Arbeitszeit. Auch Phasen mit geringerer Arbeitsauslastung fallen darunter. Das bedeutet: Sowohl Arbeitsbereitschaft als auch Bereitschaftsdienst zählen zur regulären Arbeitszeit.

Nicht zur Arbeitszeit gehören hingegen Ruhepausen und Ruhezeiten, wie sie im Arbeitszeitgesetz definiert sind. Ebenso zählt die Rufbereitschaft grundsätzlich nicht zur Arbeitszeit – mit Ausnahme der Zeit, in der Sie tatsächlich zur Arbeit gerufen werden. Nur diese aktiv geleistete Einsatzzeit wird entsprechend angerechnet.

Als Werktage gelten alle Kalendertage mit Ausnahme von Sonn- und gesetzlichen Feiertagen. Das Arbeitszeitgesetz orientiert sich damit grundsätzlich an einer Arbeitswoche mit sechs Werktagen.

Der individuelle Werktag beginnt mit dem tatsächlichen Arbeitsantritt und endet spätestens nach 24 Stunden. Entscheidend ist also nicht das Kalenderdatum, sondern ein 24-Stunden-Zeitraum ab Arbeitsbeginn. In Einrichtungen wie Krankenhäusern, in denen in Schichten gearbeitet wird, kann sich der Startzeitpunkt Ihres Werktags entsprechend verschieben.

Ein neuer Werktag beginnt erst dann, wenn die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit vollständig eingehalten wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem Punkt Ruhezeit.

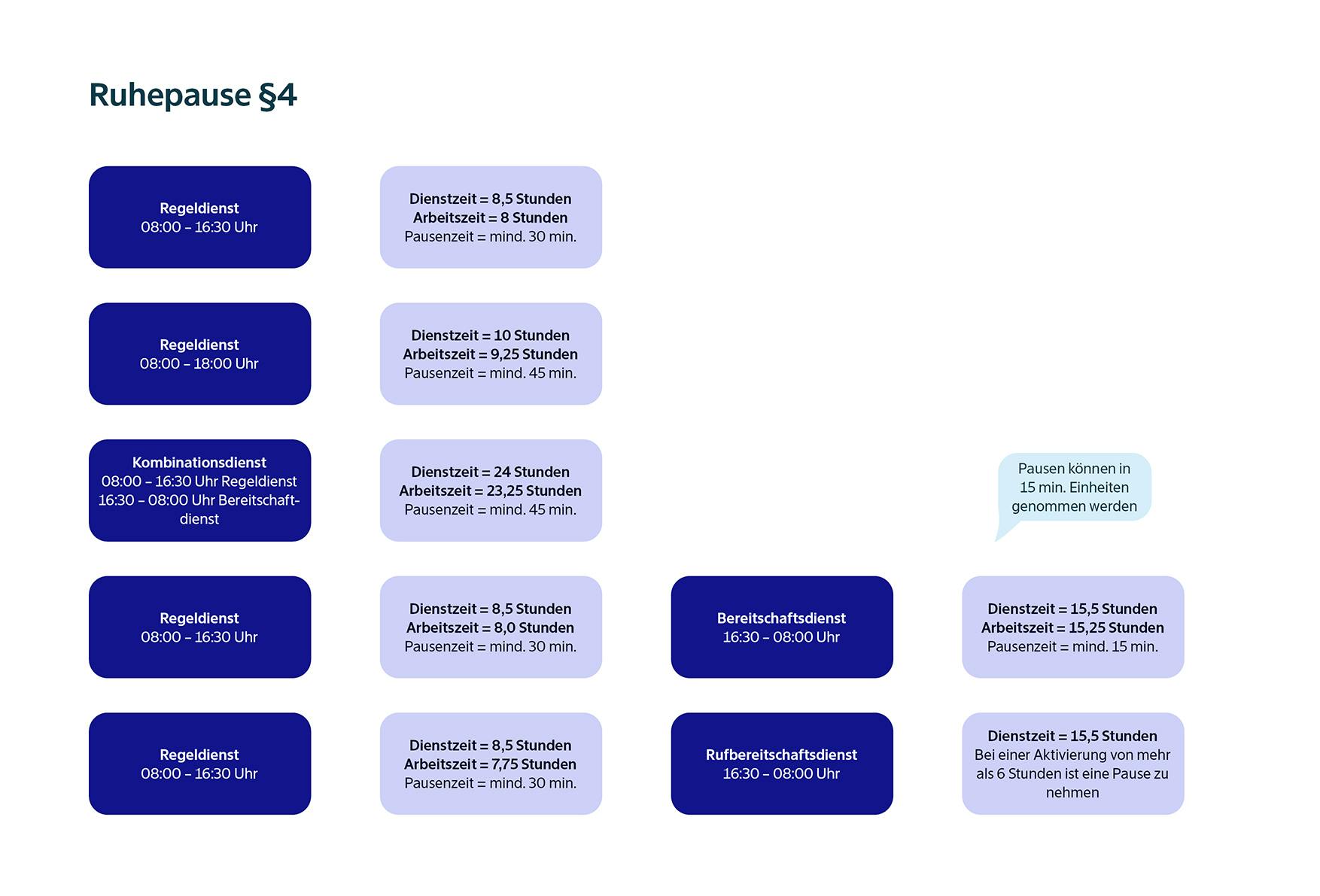

Während Ihrer Arbeitszeit sind Pausen gesetzlich vorgeschrieben und sollten im Vorfeld mit Ihrem Team abgestimmt werden. Dabei gilt: Die Pause muss zwischen zwei Arbeitsphasen liegen – eine Pause direkt am Ende des Arbeitstages zählt nicht.

Hinweis: Klären Sie bitte direkt vor Ort mit Ihrer Führungskraft, wie die Pausen in Ihrem Einsatzbereich organisiert sind. So lassen sich Missverständnisse vermeiden. In den meisten medizinischen Einrichtungen sind die Pausenregelungen auf Stationen oder in Abteilungen fest verankert und Teil des strukturierten Tagesablaufs.

Die gesetzlichen Vorgaben zu Ruhepausen im Überblick:

Pausen dürfen in Abschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden.

Die Ruhepause dient ausschließlich Ihrer Erholung. Sie müssen während dieser Zeit weder arbeiten noch in Bereitschaft sein. Es steht Ihnen frei, sich in dieser Zeit zu bewegen oder Ihren Arbeitsplatz zu verlassen. Ob Sie auch das Klinikgelände verlassen dürfen, hängt von den lokalen Regelungen ab. Für eine wirksame Pause ist das jedoch nicht zwingend notwendig – häufig stehen Aufenthaltsräume, Kantinen oder andere Rückzugsorte innerhalb der Einrichtung zur Verfügung.

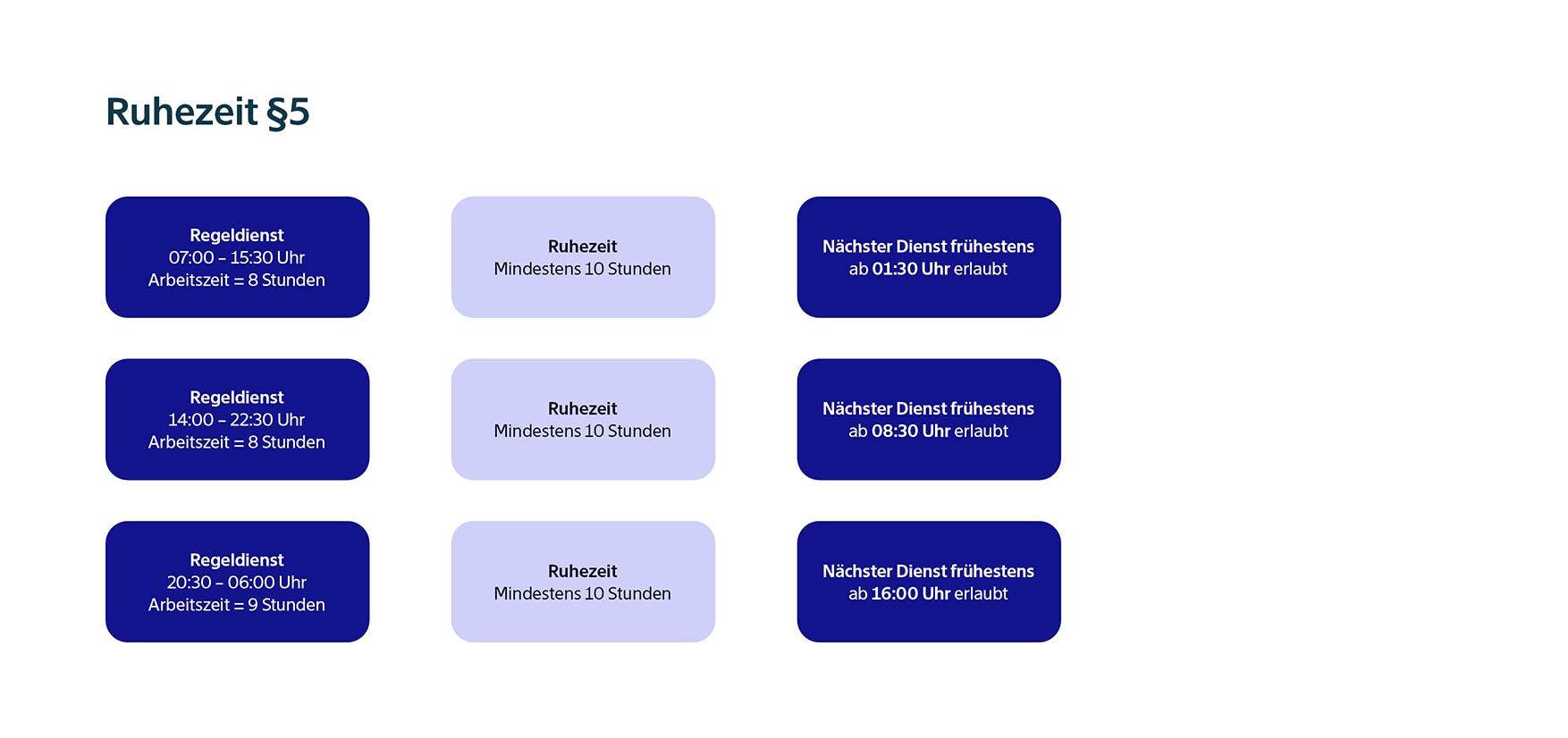

Die Ruhezeit beschreibt den Zeitraum zwischen dem Ende Ihrer täglichen Arbeitszeit und dem Beginn des nächsten Arbeitseinsatzes. Grundsätzlich gilt: Nach dem Abschluss Ihrer Arbeit muss eine ununterbrochene Ruhephase von mindestens 11 Stunden eingehalten werden. Diese muss nicht innerhalb eines einzelnen Kalendertages liegen, sondern kann sich über zwei Tage erstrecken – zum Beispiel vom Abend eines Tages bis in den nächsten Morgen.

Im § 5 des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) finden sich Sonderregelungen, die vor allem im Gesundheitswesen Anwendung finden: Hier darf die Ruhezeit in Ausnahmefällen auf 10 Stunden verkürzt werden – vorausgesetzt, der Durchschnitt von 11 Stunden Ruhezeit wird innerhalb von vier Wochen wieder ausgeglichen. Heißt konkret: Wird die Ruhezeit an einem Tag auf 10 Stunden verkürzt, muss sie an einem anderen Tag entsprechend verlängert werden, zum Beispiel auf 12 Stunden. Arbeitsunterbrechungen während der Schicht – wie Pausen oder Wartezeiten bei geteiltem Dienst – zählen nicht zur Ruhezeit.

Sonderfälle im Überblick:

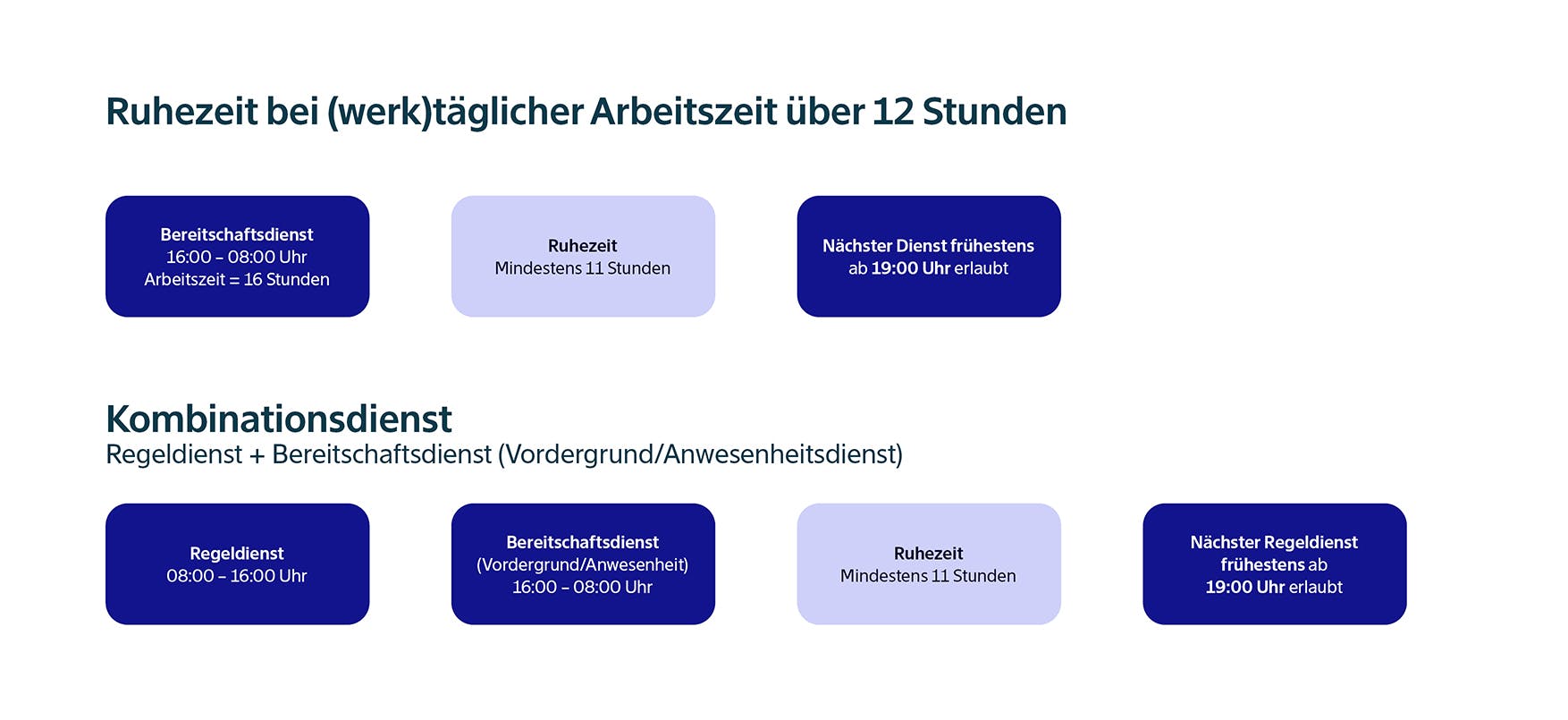

1. Ruhezeit bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als 12 Stunden

Wenn Ihre tägliche Arbeitszeit 12 Stunden überschreitet, muss direkt im Anschluss eine ungekürzte Ruhezeit von mindestens 11 Stunden folgen (§ 7 Abs. 9 ArbZG). Eine Verkürzung ist in diesem Fall nicht zulässig.

Wichtig: Bereitschaftsdienste mit Anwesenheit zählen im Sinne des Arbeitszeitgesetzes vollständig als Arbeitszeit.

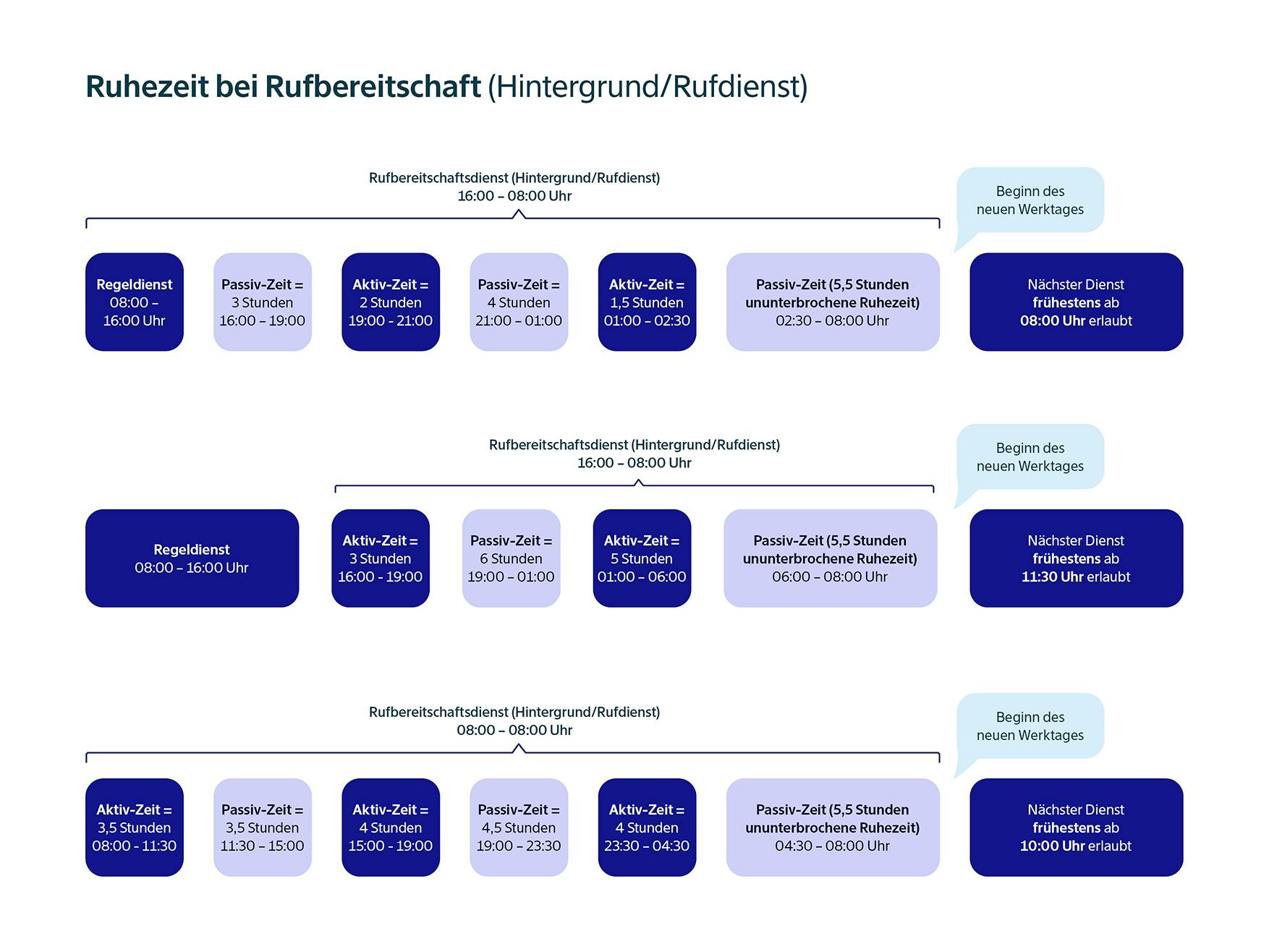

2. Ruhezeit während der Rufbereitschaft (Hintergrunddienst)

Während der passiven Rufbereitschaft gilt die Zeit als Ruhezeit – solange Sie nicht zur Arbeit gerufen werden. Sobald Sie jedoch aktiv eingesetzt werden (z. B. bei einem Anruf und Einsatz), zählt diese Zeit als reguläre Arbeitszeit. Nach dem Ende eines solchen Einsatzes muss bis zum nächsten Dienst eine zusammenhängende Ruhezeit von mindestens 5,5 Stunden eingehalten werden. Diese Ruhezeit ist verbindlich und kann nicht verkürzt oder verrechnet werden.

Hier einige Beispiele, die Ihnen die arbeitszeitrechtlichen Vorgaben im ärztlichen und pflegerischen Dienst bildhaft näher erläutern.

Das Arbeitszeitgesetz enthält keine eigene Definition für den Bereitschaftsdienst. Daher gelten hierfür grundsätzlich die gleichen arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen wie für reguläre Dienste. Die Details zur Ausgestaltung sind in Tarifverträgen und kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien geregelt.

Beim Bereitschaftsdienst sind Mitarbeitende auf Weisung des Arbeitgebers außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort anwesend – um bei Bedarf kurzfristig die Arbeit aufnehmen zu können.

Ein Bereitschaftsdienst darf nur angeordnet werden, wenn voraussichtlich zwar Tätigkeiten anfallen, aber typischerweise längere Phasen ohne aktive Arbeitsleistung überwiegen.

Wichtig: Klären Sie bitte im Vorfeld mit Ihrer zuständigen Führungskraft, welche Regelungen zum Bereitschaftsdienst an Ihrem Einsatzort gelten. So lassen sich mögliche Unklarheiten vermeiden.

Das Arbeitszeitgesetz definiert den Begriff der Rufbereitschaft nicht ausdrücklich. Arbeitsrechtlich gilt jedoch: Sobald Sie während der Rufbereitschaft zur Arbeit gerufen werden, zählt diese sogenannte Aktiv-Zeit als Arbeitszeit und ist ab Beginn Ihrer Tätigkeit zu dokumentieren.

Während der Rufbereitschaft müssen Sie sich an einem Ort aufhalten, von dem aus Sie innerhalb einer vereinbarten Frist einsatzbereit sind oder am Einsatzort erscheinen können. Ist dies von Ihrem Wohnort aus nicht möglich, kann es erforderlich sein, dass Sie in der Nähe übernachten. Klären Sie bitte im Vorfeld mit Ihrer Ansprechperson in der Vermittlung oder mit dem Entleiher, welche zeitlichen Vorgaben konkret gelten und welche Konsequenzen sich daraus für Sie ergeben.

Laut geltenden Tarifverträgen und kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien bedeutet Rufbereitschaft, dass Beschäftigte sich auf Anweisung des Arbeitgebers außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit bereithalten, um im Bedarfsfall tätig zu werden. Dabei müssen sie sich an einem Ort aufhalten, den sie dem Arbeitgeber mitteilen. Die Ausstattung mit einem Mobiltelefon oder einem ähnlichen Gerät schließt Rufbereitschaft nicht aus. Auch ein telefonischer Arbeitsauftrag gilt in diesem Fall als Arbeitszeit (Aktiv-Zeit).

Rufbereitschaft darf nur dann angeordnet werden, wenn typischerweise nur gelegentlich Arbeitsanlässe zu erwarten sind.

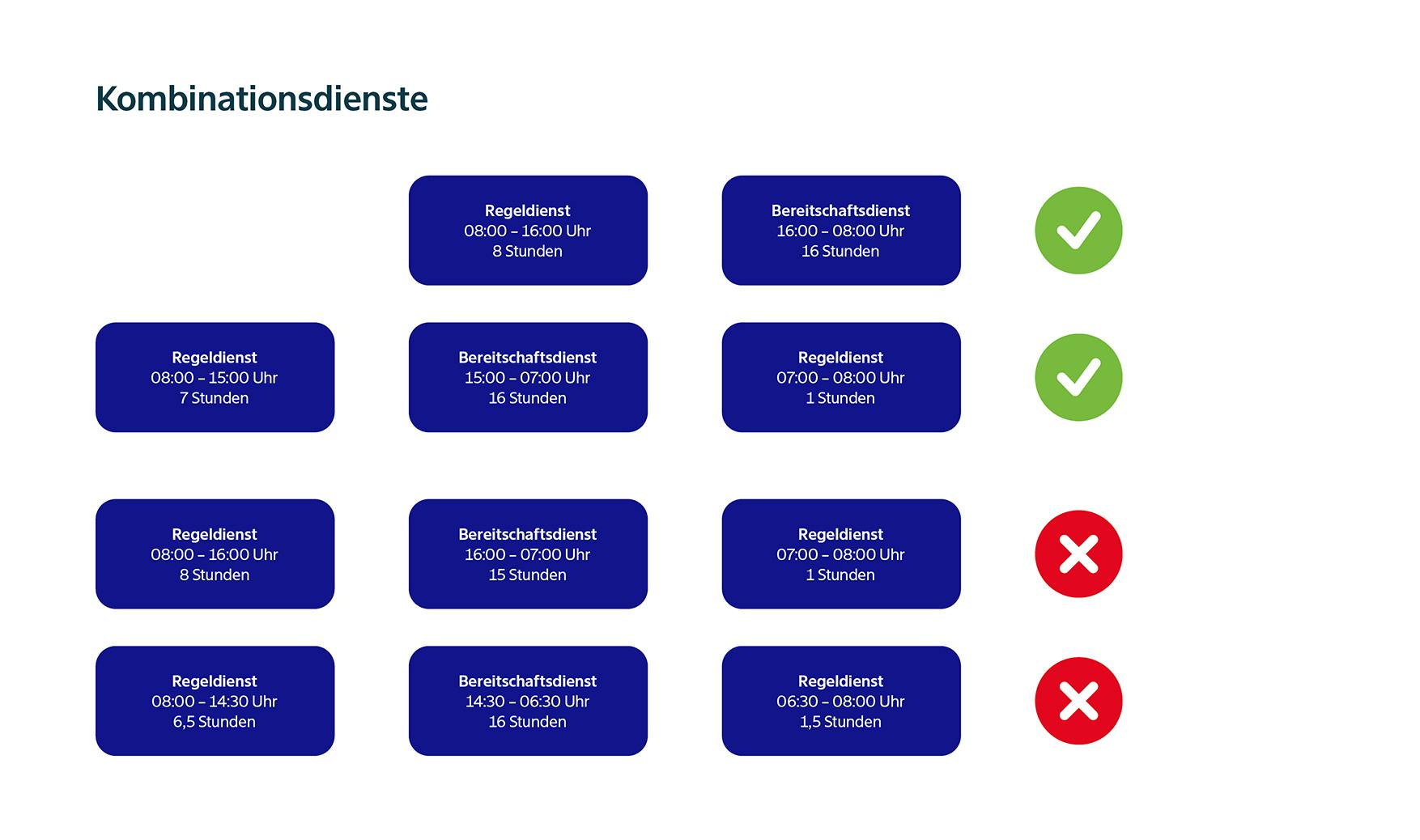

Arbeitgeber bzw. Entleiher haben die Möglichkeit, innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums verschiedene Dienstformen zu kombinieren. Die rechtlichen Grundlagen hierfür sind in den jeweils geltenden Tarifverträgen festgelegt. Zu beachten ist dabei: Eine Kombination, beispielsweise aus einem regulären Dienst von 8 Stunden und einem anschließenden Bereitschaftsdienst von 16 Stunden, darf ausschließlich bei einem einzigen Entleiher erfolgen. Eine Aufteilung auf mehrere Einsatzorte oder unterschiedliche Einrichtungen ist nicht zulässig.

Zur Veranschaulichung – häufig angefragte Kombinationsmodelle durch Entleiher sind:

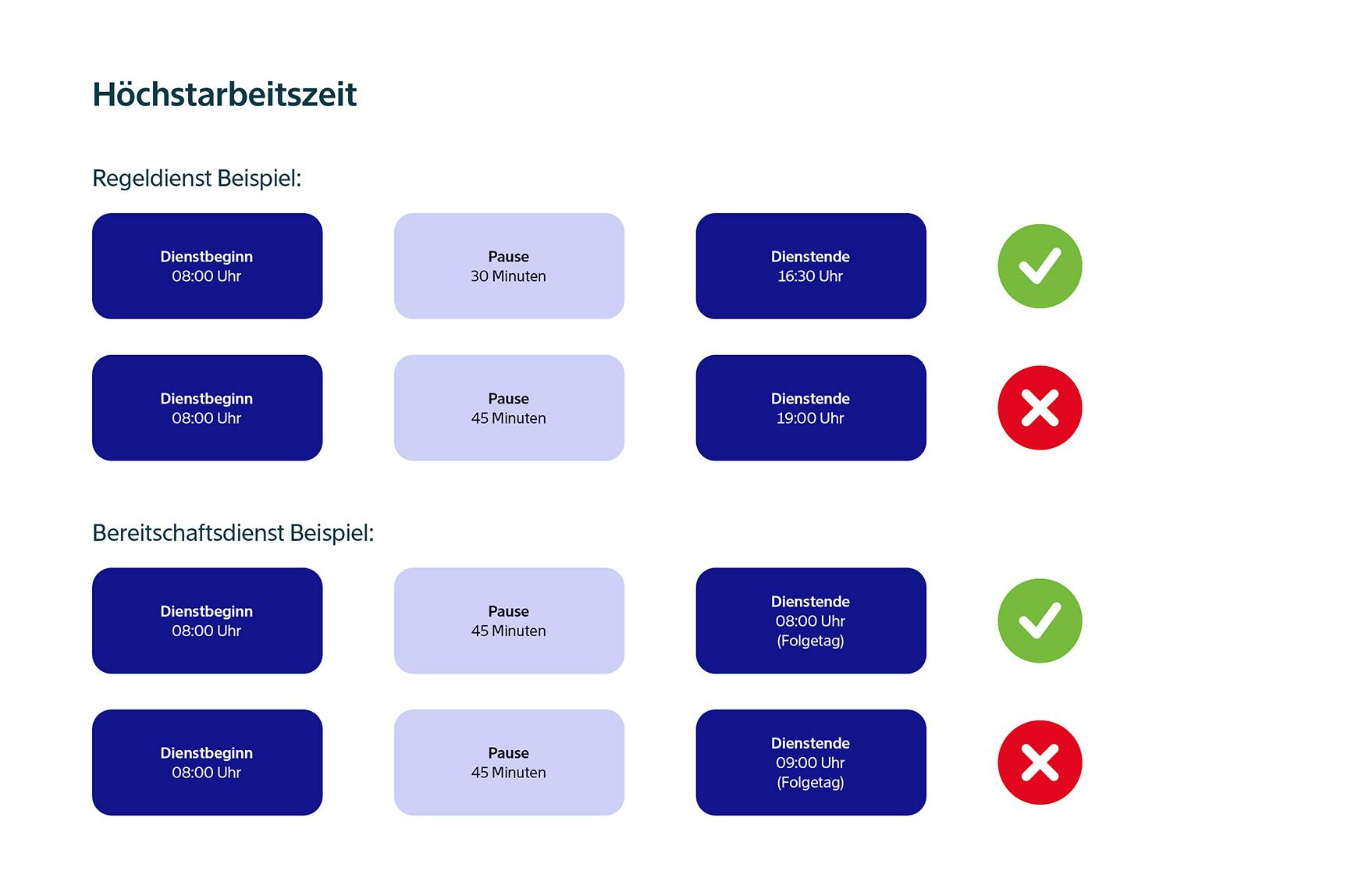

Grundsätzlich darf Ihre werktägliche Arbeitszeit 8 Stunden nicht überschreiten. Eine Verlängerung auf bis zu 10 Stunden pro Tag ist möglich, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen im Schnitt wieder auf 8 Stunden täglich ausgeglichen wird. Daraus ergibt sich eine zulässige Wochenarbeitszeit von regelmäßig 48 bis maximal 60 Stunden – ein entsprechender Ausgleich ist dabei verpflichtend.

Sofern beim jeweiligen Entleiher keine abweichende Regelung durch Tarifvertrag oder kirchliche Arbeitsvertragsrichtlinien besteht (§ 7 ArbZG), gilt: Eine tägliche Arbeitszeit von mehr als 10 Stunden ist in der Regel unzulässig.

In den gängigen Tarifverträgen und kirchlichen Richtlinien im Klinikbereich ist jedoch Folgendes geregelt:

Wichtig: Dienste mit mehr als 24 Stunden Dauer sind grundsätzlich nicht erlaubt – auch dann nicht, wenn die Zeit ausschließlich aus Bereitschaftsdienst besteht. Das gilt ebenso für Bereitschaftsdienste an Wochenenden und Feiertagen – auch hier gibt es keine Ausnahmen.

Wenn Ihre tägliche Arbeitszeit über die gesetzlichen Grenzen hinaus verlängert wird – oder wenn Sie eine verkürzte Ruhezeit hatten – muss dies ausgeglichen werden. Das heißt: Sie müssen innerhalb eines festgelegten Zeitraums wieder auf die gesetzlichen Mindestzeiten kommen.

Die entsprechenden Vorgaben finden sich in den §§ 3, 5 und 6 des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG).

Faustregel: Je höher die körperliche oder psychische Belastung – oder je stärker Ihre sozialen Bedürfnisse (z. B. Familie, Erholung) beeinträchtigt werden –, desto kürzer muss der Ausgleichszeitraum sein.

Die Arbeitszeiten für Beschäftigte im Nacht- oder Schichtdienst sollen sich an wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen zur gesunden Arbeitsgestaltung orientieren. Das hat direkte Auswirkungen auf die Planung von Schichtfolgen:

Unabhängig von gesetzlichen Vorgaben gilt innerhalb der doctari group:

Alle (werk-)täglichen Arbeitszeiten müssen dokumentiert werden. Das betrifft nicht nur die regulären Arbeitszeiten, sondern auch:

Die Dokumentationspflicht gilt auch dann, wenn eine Pauschalvergütung für die Rufbereitschaft vereinbart wurde – sowohl für aktive als auch für passive Zeiten.

Eine Gefährdungsanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Arbeitgeber, mit der Sie auf Überlastung, unzumutbare Arbeitsbedingungen oder andere Umstände hinweisen, die Ihre Gesundheit oder die Patientenversorgung gefährden könnten.

Solche Situationen entstehen oft durch:

Kommt es dadurch zu einem Schaden – zum Beispiel an Patienten oder im Rahmen Ihrer Tätigkeit – können rechtliche oder arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen. Eine schriftliche Gefährdungsanzeige kann in solchen Fällen:

Wichtig: Informieren Sie sich im Einsatzbetrieb über das dortige Verfahren – meist gibt es vorgesehene Formulare, die Sie nutzen müssen. Beachten Sie den Dienstweg des jeweiligen Einsatzorts und reichen Sie Ihre Gefährdungsanzeige dort schriftlich ein. Bitte erstellen Sie immer eine Kopie für Ihre Unterlagen und schicken Sie diese auch an lichtfeld per E-Mail an arbeitsschutz@doctarigroup.comÖffnet in neuem Tab So können wir mögliche Überlastung frühzeitig erkennen und gemeinsam mit dem Einsatzbetrieb an Lösungen arbeiten.

Das Arbeitszeitgesetz lässt in bestimmten Fällen abweichende Regelungen zu, insbesondere im Gesundheitswesen. In deutschen Krankenhäusern gelten jedoch unterschiedliche Tarifverträge. Das bedeutet: Nicht bei allen Entleihern gelten die gleichen Bestimmungen. Eine Regelung, die in einem Einsatzbetrieb erlaubt ist, kann beim nächsten nicht zulässig sein. Wenn Sie unsicher sind oder Fragen zu den für Ihren Einsatz geltenden Regelungen haben, sprechen Sie uns gerne an. Wir informieren uns für Sie und nehmen Einblick in die jeweiligen Tarifverträge, um Sie konkret und verlässlich zu unterstützen.

Öffnet in neuem Tab

Öffnet in neuem TabTeamleitung Zeitwirtschaft

zeitwirtschaft@lichtfeld.com

Allgemeine Hinweise: Die Informationen auf dieser Seite dienen der allgemeinen Auskunft und stellen keine rechtliche Beratung dar. Unsere Angaben erfolgen nach sorgfältiger Prüfung, jedoch ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.